Licht und Hautkrebse

7

typisch lichtlokalisiert auftreten und deren Zusammenhang mit der Lichtexposi-

tion zweifelhaft und ungesichert ist.

Auf den lichtexponierten Hautarealen finden sich in der durch die aktinische

Elastose flächig gekennzeichneten Haut multiple plane und verrucöse Präcance-

rosen (Abb. 1) sowie in bestimmten Fällen vereinzelte melanotische Präcancero-

sen (Abb. 2). Man schätzt, daß 15 bis 25% der verrucösen Präcancerosen ein

Plattenepithelcarcinom realisieren, während angenommen wird, daß 50% der

melanotischen Präcancerosen zur Ausbildung eines knotigen Melanoms gelan-

gen. Klinisch, histologisch, morphodynamisch und prognostisch ist die zwei-

schrittige Carcinogenese sehr deutlich erkennbar. Zwischen der ursächlichen

Lichtexposition und dem Auftreten der Präcancerosen und Lichtkrebse liegt eine

Latenzzeit von Jahren bis Jahrzehnten. Carcinogen erweist sich das natürliche

UVB (290-315 nm) und in Tierexperimenten auch das kurzwellige UVB und das

UVC [6, 8]. Dazu ist es wichtig zu wissen, daß die Globalstrahlung (Sonnenstrah-

lung, welche die Erdoberfläche erreicht) ein durch die Luftschichten speziell

gefiltertes Spektrum aufweist (Abb. 3), welche verschiedene Wellenlängen des

elektromagnetischen Spektrums (Abb. 4) unterschiedlich intensiv enthält. Über

die gebräuchlichen Maßeinheiten gibt Tabelle 1 Aufschluß.

Manifestationsalter, Frequenz und Verteilung der aktinischen Lichtschäden,

insbesondere der Lichtkarcinome, sind einerseits von der Bestrahlung (in der

Regel Sonnenexposition) abhängig und andererseits vom Schutz und dem

Reparaturverhalten der Haut des exponierten Menschen [6, 8,19]. Die Bestrah-

lung durch Sonnenlicht unterliegt Modifikationen und ist abhängig von der

geographischen Lage, der Höhe über dem Meer, den klimatischen Zusatzver-

hältnissen sowie vom Schutzverhalten der Betroffenen (Haartracht, Kleidung,

Sonnenschutz, Sonnenverhalten etc.).

Die Lichtempfindlichkeit der Haut für lichtinduzierte Spätschäden (Lichtkar-

cinome, aktinische Elastose) ist abhängig vom Pigmentkleid und dem Bräunungs-

verhalten der Haut. Dabei spielen rassische Pigmentunterschiede eine entschei-

dende Rolle. Als Modell zur Beurteilung der Bedeutung des Pigmentschutzes

dient der Formenkreis des Albinismus (Abb. 7). Bei diesen Erbkrankheiten ist

die Ausbildung des funktionellen Melaninpigmentes gestört. Die Lichtcarcinome

treten auf den ungeschützt getragenen und nicht pigmentierten Hautstellen in

deutlich größerer Zahl aber mit vergleichsweise normaler Latenzzeit auf. Dies

gilt auch für Menschen mit einer sog. hellen Komplexion (blonde Haare, blaue

Augen, Sommersprossen: Hauttyp I) und entsprechend weniger für Hauttypen II

bis IV (vgl. Tabelle 2).

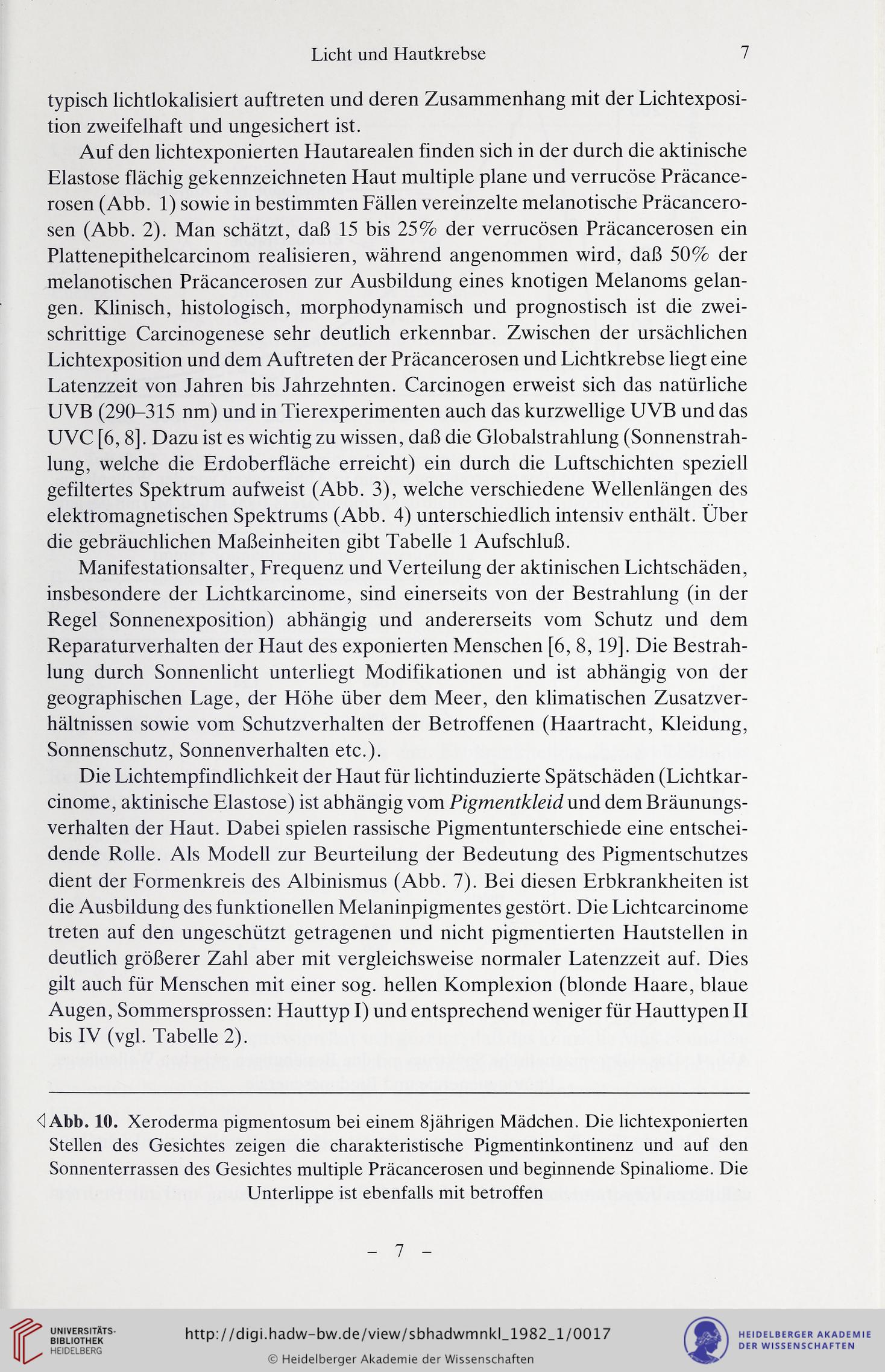

<1 Abb. 10. Xeroderma pigmentosum bei einem 8jährigen Mädchen. Die lichtexponierten

Stellen des Gesichtes zeigen die charakteristische Pigmentinkontinenz und auf den

Sonnenterrassen des Gesichtes multiple Präcancerosen und beginnende Spinaliome. Die

Unterlippe ist ebenfalls mit betroffen

7

7

typisch lichtlokalisiert auftreten und deren Zusammenhang mit der Lichtexposi-

tion zweifelhaft und ungesichert ist.

Auf den lichtexponierten Hautarealen finden sich in der durch die aktinische

Elastose flächig gekennzeichneten Haut multiple plane und verrucöse Präcance-

rosen (Abb. 1) sowie in bestimmten Fällen vereinzelte melanotische Präcancero-

sen (Abb. 2). Man schätzt, daß 15 bis 25% der verrucösen Präcancerosen ein

Plattenepithelcarcinom realisieren, während angenommen wird, daß 50% der

melanotischen Präcancerosen zur Ausbildung eines knotigen Melanoms gelan-

gen. Klinisch, histologisch, morphodynamisch und prognostisch ist die zwei-

schrittige Carcinogenese sehr deutlich erkennbar. Zwischen der ursächlichen

Lichtexposition und dem Auftreten der Präcancerosen und Lichtkrebse liegt eine

Latenzzeit von Jahren bis Jahrzehnten. Carcinogen erweist sich das natürliche

UVB (290-315 nm) und in Tierexperimenten auch das kurzwellige UVB und das

UVC [6, 8]. Dazu ist es wichtig zu wissen, daß die Globalstrahlung (Sonnenstrah-

lung, welche die Erdoberfläche erreicht) ein durch die Luftschichten speziell

gefiltertes Spektrum aufweist (Abb. 3), welche verschiedene Wellenlängen des

elektromagnetischen Spektrums (Abb. 4) unterschiedlich intensiv enthält. Über

die gebräuchlichen Maßeinheiten gibt Tabelle 1 Aufschluß.

Manifestationsalter, Frequenz und Verteilung der aktinischen Lichtschäden,

insbesondere der Lichtkarcinome, sind einerseits von der Bestrahlung (in der

Regel Sonnenexposition) abhängig und andererseits vom Schutz und dem

Reparaturverhalten der Haut des exponierten Menschen [6, 8,19]. Die Bestrah-

lung durch Sonnenlicht unterliegt Modifikationen und ist abhängig von der

geographischen Lage, der Höhe über dem Meer, den klimatischen Zusatzver-

hältnissen sowie vom Schutzverhalten der Betroffenen (Haartracht, Kleidung,

Sonnenschutz, Sonnenverhalten etc.).

Die Lichtempfindlichkeit der Haut für lichtinduzierte Spätschäden (Lichtkar-

cinome, aktinische Elastose) ist abhängig vom Pigmentkleid und dem Bräunungs-

verhalten der Haut. Dabei spielen rassische Pigmentunterschiede eine entschei-

dende Rolle. Als Modell zur Beurteilung der Bedeutung des Pigmentschutzes

dient der Formenkreis des Albinismus (Abb. 7). Bei diesen Erbkrankheiten ist

die Ausbildung des funktionellen Melaninpigmentes gestört. Die Lichtcarcinome

treten auf den ungeschützt getragenen und nicht pigmentierten Hautstellen in

deutlich größerer Zahl aber mit vergleichsweise normaler Latenzzeit auf. Dies

gilt auch für Menschen mit einer sog. hellen Komplexion (blonde Haare, blaue

Augen, Sommersprossen: Hauttyp I) und entsprechend weniger für Hauttypen II

bis IV (vgl. Tabelle 2).

<1 Abb. 10. Xeroderma pigmentosum bei einem 8jährigen Mädchen. Die lichtexponierten

Stellen des Gesichtes zeigen die charakteristische Pigmentinkontinenz und auf den

Sonnenterrassen des Gesichtes multiple Präcancerosen und beginnende Spinaliome. Die

Unterlippe ist ebenfalls mit betroffen

7