Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Editor]

Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2005

— 2006

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.67593#0242

DOI chapter:

III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Das WIN-Kolleg

DOI chapter:1. Forschungsschwerpunkt "Gehirn und Geist: Physische und psychische Funktionen des Gehirns"

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.67593#0242

- Einband

- Schmutztitel

- Titelblatt

- 5-9 Inhaltsübersicht

- 10-11 Vorstand und Verwaltung der Akademie

- 12-29 Die Mitglieder der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

-

30-163

I. Das Geschäftsjahr 2005

- 30-48 Jahresfeier am 21. Mai 2005

- 49-53 Darstellung der Arbeiten der Preisträger

-

54-107

Wissenschaftliche Sitzungen

- 54-60 Öffentliche Gesamtsitzung in Ulm am 15. Januar 2005

- 60-61 Sitzung der Math.-nat. Klasse am 5. Februar 2005

-

61-64

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 18. Februar 2005

-

64-67

Gesamtsitzung am 19. Februar 2005

-

67-71

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 16. April 2005

-

71-73

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 29. April 2005

-

73-75

Gesamtsitzung am 30. April 2005

-

75-77

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 11. Juni 2005

-

77-79

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 2. Juli 2005

- 79-84 Gesamtsitzung am 16. Juli 2005

- 84-98 Öffentliche Gesamtsitzung in Freiburg am 22. Oktober 2005

-

98-100

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 12. November 2005

-

100-104

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 26. November 2005

-

104-107

Gesamtsitzung am 10. Dezember 2005

-

108-113

Öffentliche Veranstaltungen

- 108-109 Mitarbeitervortragsreihe "Wir forschen für Sie"

- 110 Symposium "Nicolai de Cusa Opera Omnia - Abschluß der Heidelberger Akademieausgabe"

- 110 Vortrag: "Warum braucht Europa ein Tsunami-Frühwarnsystem?"

- 111 Streitgespräch: "Wettbewerb - ein Prinzip auf dem Prüfstand"

- 111-112 Podiumsdiskussion "Wohin treibt Europa?"

- 112 Tag des offenen Denkmals

- 113 Vortrag: "Der Augsburger Religionsfriede von 1555"

- 113 Tagung "Das Charisma - Funktionen und symbolische Repräsentationen"

-

114-139

Antrittsreden

-

140-163

Nachrufe

-

164-234

II. Die Forschungsvorhaben

- 164-166 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter

- 167-168 Patristische Kommission

-

169-234

Berichte über die Tätigkeit der Forschungsvorhaben

-

169-231

Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- 169-170 1. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)

- 170-176 2. Archäometrie

- 176-184 3. Radiometrische Altersbestimmung von Wasser und Sedimenten

- 184-191 4. Weltkarte der tektonischen Spannungen (Karlsruhe)

- 191-192 5. Mathematische Kommission. Zentralblatt MATH

- 193-194 6. Deutsche Inschriften

- 194-195 7. Deutsches Rechtswörterbuch

- 195-196 8. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF

- 197-198 9. Altokzitanisches und Altgaskognisches Wörterbuch/DAO/DAG

- 198-199 10. Spanisches Wörterbuch des Mittelalters/DEM

- 199-200 11. Melanchthon-Forschungsstelle

- 200-203 12. Martin Bucers Deutsche Schriften

- 203-206 13. Reuchlin-Briefwechsel (Pforzheim)

- 206-207 14. Luther-Register (Tübingen)

- 207-208 15. Evangelische Kirchenordnung des 16. Jahrhunderts

- 209-211 16. Europa Humanistica

- 211-214 17. Epigraphische Datenbank

- 215-216 18. Edition literarischer Keilschriftentexte aus Assur

- 216-218 19. Buddhistische Steinschriften aus China

- 219-220 20. Année Philologique

- 220-221 21. Lexikon der antiken Kulte und Riten (Heidelberg/Würzburg)

- 222-229 22. Felsbilder und Inschriften am Katakorum-Highway

- 229-231 23. Geschichte der Mannheimer Hofkapelle im 18. Jahrhundert

- 232-234 Der Akademie zugeordnete Forschungsvorhaben

-

169-231

Die Forschungsvorhaben der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- 235-279 III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses: Das WIN-Kolleg

- 280-290 IV. Gesamthaushalt 2005 der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- Einband

- Farbkeil/ Maßstab

Das WIN-Kolleg | 255

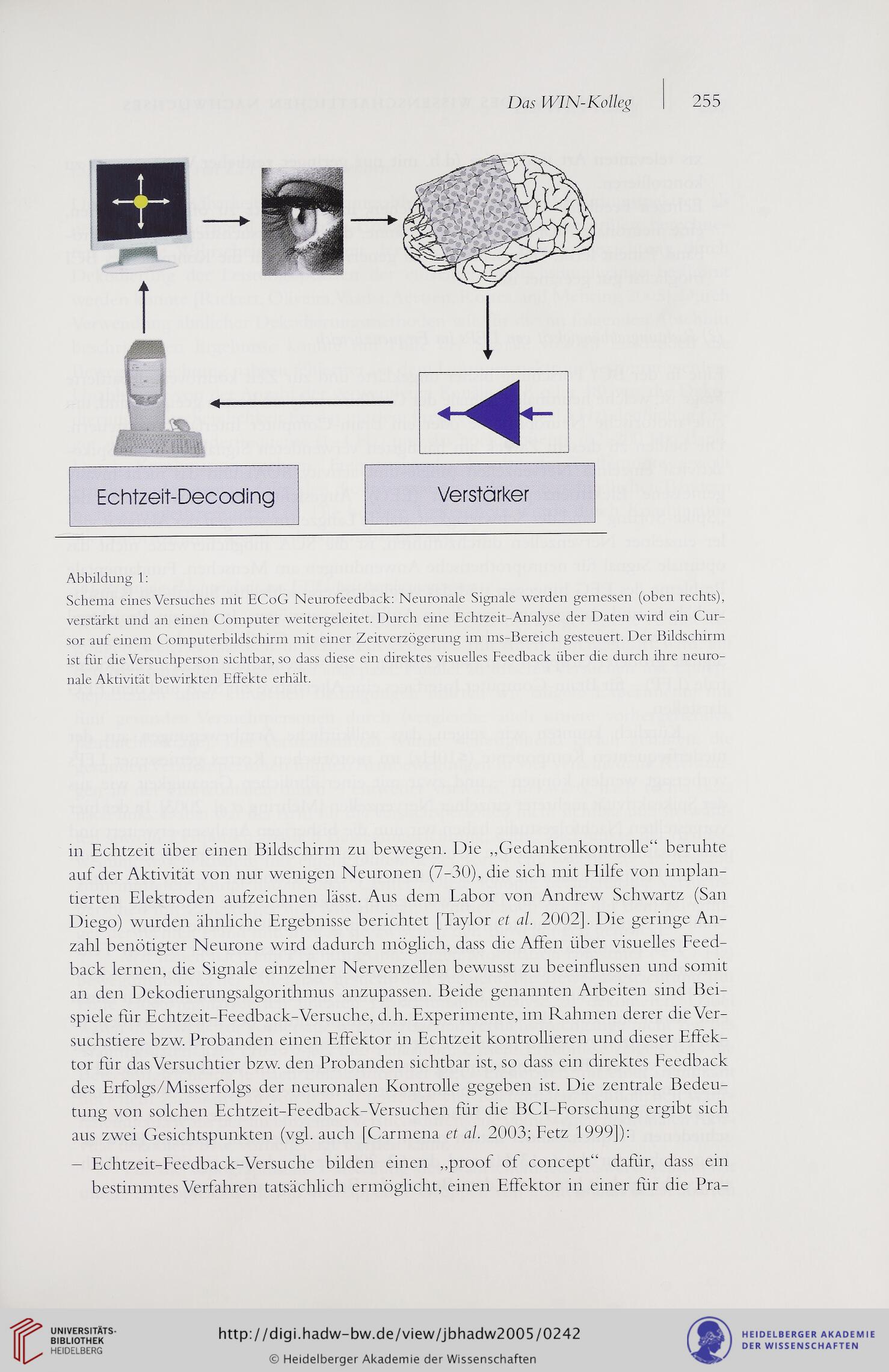

Abbildung 1:

Schema eines Versuches mit ECoG Neurofeedback: Neuronale Signale werden gemessen (oben rechts),

verstärkt und an einen Computer weitergeleitet. Durch eine Echtzeit-Analyse der Daten wird ein Cur-

sor auf einem Computerbildschirm mit einer Zeitverzögerung im ms-Bereich gesteuert. Der Bildschirm

ist für die Versuchperson sichtbar, so dass diese ein direktes visuelles Feedback über die durch ihre neuro-

nale Aktivität bewirkten Effekte erhält.

in Echtzeit über einen Bildschirm zu bewegen. Die „Gedankenkontrolle“ beruhte

auf der Aktivität von nur wenigen Neuronen (7-30), die sich mit Hilfe von implan-

tierten Elektroden aufzeichnen lässt. Aus dem Labor von Andrew Schwartz (San

Diego) wurden ähnliche Ergebnisse berichtet [Taylor et al. 2002], Die geringe An-

zahl benötigter Neurone wird dadurch möglich, dass die Affen über visuelles Feed-

back lernen, die Signale einzelner Nervenzellen bewusst zu beeinflussen und somit

an den Dekodierungsalgorithmus anzupassen. Beide genannten Arbeiten sind Bei-

spiele für Echtzeit-Feedback-Versuche, d.h. Experimente, im Rahmen derer die Ver-

suchstiere bzw. Probanden einen Effektor in Echtzeit kontrollieren und dieser Effek-

tor für das Versuchtier bzw. den Probanden sichtbar ist, so dass ein direktes Feedback

des Erfolgs/Misserfolgs der neuronalen Kontrolle gegeben ist. Die zentrale Bedeu-

tung von solchen Echtzeit-Feedback-Versuchen für die BCI-Forschung ergibt sich

aus zwei Gesichtspunkten (vgl. auch [Carmena et al. 2003; Fetz 1999]):

— Echtzeit-Feedback-Versuche bilden einen „proof of concept“ dafür, dass ein

bestimmtes Verfahren tatsächlich ermöglicht, einen Effektor in einer für die Pra-

Abbildung 1:

Schema eines Versuches mit ECoG Neurofeedback: Neuronale Signale werden gemessen (oben rechts),

verstärkt und an einen Computer weitergeleitet. Durch eine Echtzeit-Analyse der Daten wird ein Cur-

sor auf einem Computerbildschirm mit einer Zeitverzögerung im ms-Bereich gesteuert. Der Bildschirm

ist für die Versuchperson sichtbar, so dass diese ein direktes visuelles Feedback über die durch ihre neuro-

nale Aktivität bewirkten Effekte erhält.

in Echtzeit über einen Bildschirm zu bewegen. Die „Gedankenkontrolle“ beruhte

auf der Aktivität von nur wenigen Neuronen (7-30), die sich mit Hilfe von implan-

tierten Elektroden aufzeichnen lässt. Aus dem Labor von Andrew Schwartz (San

Diego) wurden ähnliche Ergebnisse berichtet [Taylor et al. 2002], Die geringe An-

zahl benötigter Neurone wird dadurch möglich, dass die Affen über visuelles Feed-

back lernen, die Signale einzelner Nervenzellen bewusst zu beeinflussen und somit

an den Dekodierungsalgorithmus anzupassen. Beide genannten Arbeiten sind Bei-

spiele für Echtzeit-Feedback-Versuche, d.h. Experimente, im Rahmen derer die Ver-

suchstiere bzw. Probanden einen Effektor in Echtzeit kontrollieren und dieser Effek-

tor für das Versuchtier bzw. den Probanden sichtbar ist, so dass ein direktes Feedback

des Erfolgs/Misserfolgs der neuronalen Kontrolle gegeben ist. Die zentrale Bedeu-

tung von solchen Echtzeit-Feedback-Versuchen für die BCI-Forschung ergibt sich

aus zwei Gesichtspunkten (vgl. auch [Carmena et al. 2003; Fetz 1999]):

— Echtzeit-Feedback-Versuche bilden einen „proof of concept“ dafür, dass ein

bestimmtes Verfahren tatsächlich ermöglicht, einen Effektor in einer für die Pra-