Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Editor]

Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2023

— 2023(2024)

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0059

DOI chapter:

A. Das akademische Jahr

DOI chapter:II. Wissenschaftliche Vorträge

DOI article:Schleich, Wolfgang: Quantentechnologien – eine Chance für die Menschheit

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.71221#0059

- Titelblatt

- 5-10 Inhaltsverzeichnis

-

11-194

A. Das akademische Jahr

-

11-43

I. Jahresfeier am 24. Juni 2023

- 11-12 Begrüßung durch den Präsidenten Bernd Schneidmüller

- 13-17 "Politik braucht Wissenschaft". Grußwort der Ministerin Petra Olschowsk

- 18-21 Grußwort von Christoph Markschies, Präsident der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften

- 22-27 „Von Demut und vom Zweifeln in der Wissenschaft“. Bericht des Präsidenten

- 28-29 Kurzbericht der Sprecherin des WIN-Kollegs Katharina Jacob

- 30-42 Festvortrag von Matthias Kind: „Energieversorgung im Zeichen des Klimawandels“

- 43 Verleihung der Preise

-

44-110

II. Wissenschaftliche Vorträge

- 111-194 III. Veranstaltungen

-

11-43

I. Jahresfeier am 24. Juni 2023

- 195-246 B. Die Mitglieder

- 247-368 C. Die Forschungsvorhaben

-

369-430

D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

-

369-383

I. Preise der Akademie

- 384 II. Die Junge Akademie|HAdW

-

385-413

III. Das WIN-Kolleg der Jungen Akademie|HAdW

- 386 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 7. Teilprogramms

- 387 Verzeichnis der WIN-Kollegiatinnen und -Kollegiaten des 8. Teilprogramms

- 388-392 Tag der interdisziplinären Wissenschaftskommunikation

- 393-403 Siebter Forschungsschwerpunkt. „Wie entscheiden Kollektive?“

- 404-413 Achter Forschungsschwerpunkt. „Stabilität und Instabilität von Zuständen – Schlüssel zum Verständnis von Umbrüchen, Wendepunkten und Übergangsphasen“

- 414-421 IV. Das Akademie-Kolleg der Jungen Akademie | HAdW

- 422-430 V. WIN-Konferenzen der Jungen Akademie | HAdW

-

369-383

I. Preise der Akademie

- 431-452 E. Anhang

Wolfgang P. Schleich

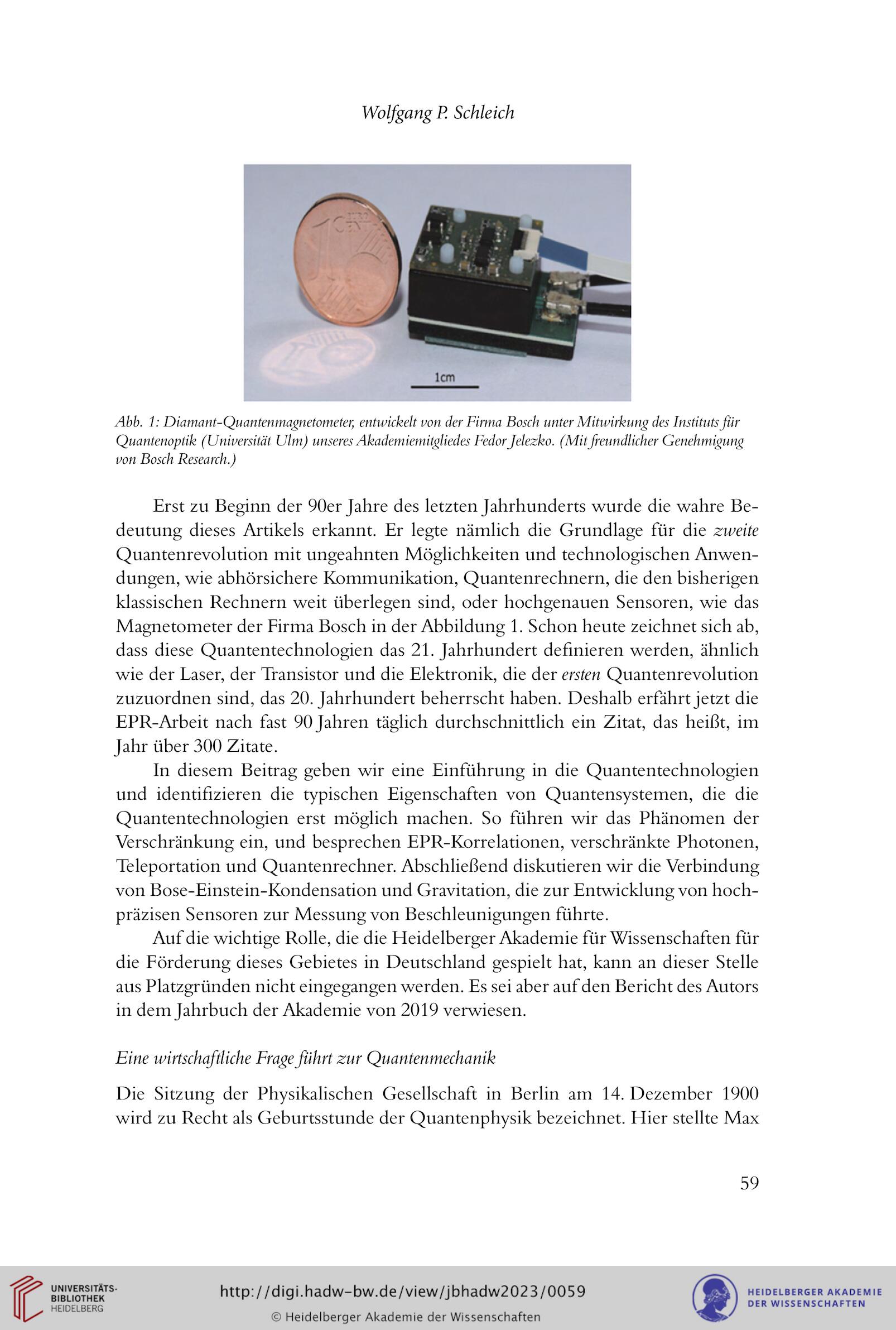

Abb. 1: Diamant-Quantenmagnetometer, entwickelt von der Firma Bosch unter Mitwirkung des Instituts für

Quantenoptik (Universität Ulm) unseres Akademiemitgliedes Fedor Jelezko. (Mitfreundlicher Genehmigung

von Bosch Research.)

Erst zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die wahre Be-

deutung dieses Artikels erkannt. Er legte nämlich die Grundlage für die zweite

Quantenrevolution mit ungeahnten Möglichkeiten und technologischen Anwen-

dungen, wie abhörsichere Kommunikation, Quantenrechnern, die den bisherigen

klassischen Rechnern weit überlegen sind, oder hochgenauen Sensoren, wie das

Magnetometer der Firma Bosch in der Abbildung 1. Schon heute zeichnet sich ab,

dass diese Quantentechnologien das 21. Jahrhundert definieren werden, ähnlich

wie der Laser, der Transistor und die Elektronik, die der ersten Quantenrevolution

zuzuordnen sind, das 20. Jahrhundert beherrscht haben. Deshalb erfährt jetzt die

EPR-Arbeit nach fast 90 Jahren täglich durchschnittlich ein Zitat, das heißt, im

Jahr über 300 Zitate.

In diesem Beitrag geben wir eine Einführung in die Quantentechnologien

und identifizieren die typischen Eigenschaften von Quantensystemen, die die

Quantentechnologien erst möglich machen. So führen wir das Phänomen der

Verschränkung ein, und besprechen EPR-Korrelationen, verschränkte Photonen,

Teleportation und Quantenrechner. Abschließend diskutieren wir die Verbindung

von Bose-Einstein-Kondensation und Gravitation, die zur Entwicklung von hoch-

präzisen Sensoren zur Messung von Beschleunigungen führte.

Auf die wichtige Rolle, die die Heidelberger Akademie für Wissenschaften für

die Förderung dieses Gebietes in Deutschland gespielt hat, kann an dieser Stelle

aus Platzgründen nicht eingegangen werden. Es sei aber auf den Bericht des Autors

in dem Jahrbuch der Akademie von 2019 verwiesen.

Eine wirtschaftliche Frage führt zur Quantenmechanik

Die Sitzung der Physikalischen Gesellschaft in Berlin am 14. Dezember 1900

wird zu Recht als Geburtsstunde der Quantenphysik bezeichnet. Hier stellte Max

59

Abb. 1: Diamant-Quantenmagnetometer, entwickelt von der Firma Bosch unter Mitwirkung des Instituts für

Quantenoptik (Universität Ulm) unseres Akademiemitgliedes Fedor Jelezko. (Mitfreundlicher Genehmigung

von Bosch Research.)

Erst zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde die wahre Be-

deutung dieses Artikels erkannt. Er legte nämlich die Grundlage für die zweite

Quantenrevolution mit ungeahnten Möglichkeiten und technologischen Anwen-

dungen, wie abhörsichere Kommunikation, Quantenrechnern, die den bisherigen

klassischen Rechnern weit überlegen sind, oder hochgenauen Sensoren, wie das

Magnetometer der Firma Bosch in der Abbildung 1. Schon heute zeichnet sich ab,

dass diese Quantentechnologien das 21. Jahrhundert definieren werden, ähnlich

wie der Laser, der Transistor und die Elektronik, die der ersten Quantenrevolution

zuzuordnen sind, das 20. Jahrhundert beherrscht haben. Deshalb erfährt jetzt die

EPR-Arbeit nach fast 90 Jahren täglich durchschnittlich ein Zitat, das heißt, im

Jahr über 300 Zitate.

In diesem Beitrag geben wir eine Einführung in die Quantentechnologien

und identifizieren die typischen Eigenschaften von Quantensystemen, die die

Quantentechnologien erst möglich machen. So führen wir das Phänomen der

Verschränkung ein, und besprechen EPR-Korrelationen, verschränkte Photonen,

Teleportation und Quantenrechner. Abschließend diskutieren wir die Verbindung

von Bose-Einstein-Kondensation und Gravitation, die zur Entwicklung von hoch-

präzisen Sensoren zur Messung von Beschleunigungen führte.

Auf die wichtige Rolle, die die Heidelberger Akademie für Wissenschaften für

die Förderung dieses Gebietes in Deutschland gespielt hat, kann an dieser Stelle

aus Platzgründen nicht eingegangen werden. Es sei aber auf den Bericht des Autors

in dem Jahrbuch der Akademie von 2019 verwiesen.

Eine wirtschaftliche Frage führt zur Quantenmechanik

Die Sitzung der Physikalischen Gesellschaft in Berlin am 14. Dezember 1900

wird zu Recht als Geburtsstunde der Quantenphysik bezeichnet. Hier stellte Max

59