Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]

Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2018

— 2019

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.55650#0058

DOI Kapitel:

A. Das akademische Jahr 2018

DOI Kapitel:II. Wissenschaftliche Vorträge

DOI Artikel:Gehrke, Hans-Joachim: Ein Heiliges Land um Olympia: erste historische Überlegungen zum Olympia-Area-Survey 2015−2017

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55650#0058

- Schmutztitel

- Titelblatt

- 5-10 Inhaltsverzeichnis

- 11-130 A. Das akademische Jahr 2018

- 131-216 B. Die Mitglieder

-

217-313

C. Die Forschungsvorhaben

- 217-218 I. Forschungsvorhaben und Arbeitsstellenleiter (Übersicht)

-

219-315

II.Tätigkeitsberichte (chronologisch)

- 219-222 1. Deutsche Inschriften des Mittelalters

- 223-227 2. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache (DAG)

- 227-232 3. Deutsches Rechtswörterbuch

- 232-235 4. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)

- 235-238 5. Melanchthon-Briefwechsel

- 238-242 6. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch (DEAF)

- 242-248 7. Epigraphische Datenbank Heidelberg (EDH)

- 248-251 8. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur

- 251-257 9. Buddhistische Steininschriften in Nordchina

- 258-263 10. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18.Jahrhundert (Schwetzingen)

- 264-273 11. The Role of Culture in Early Expansions of Humans (Frankfurt/Tübingen)

- 273-277 12. Nietzsche-Kommentar (Freiburg i.Br.)

- 277-281 13. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Dresden)

- 281-287 14. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)

- 288-293 15. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg i.Br.)

- 294-297 16. Karl-Jaspers-Gesamtausgabe (KJG)

- 297-302 17. Historisch-philologischer Kommentar zur Chronik des Johannes Malalas (Tübingen)

- 302-308 18. Religions- und rechtsgeschichtliche Quellen des vormodernen Nepal

- 309-315 19. Theologenbriefwechsel im Südwesten des Reichs in der Frühen Neuzeit (1550−1620)

-

317-379

D. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

- 317-328 I. Die Preisträger

-

329-379

II. Das WIN-Kolleg

- 329 Aufgaben und Ziele des WIN-Kollegs

- 330-331 Verzeichnis der WIN-Kollegiaten

- 332-343 Fünfter Forschungsschwerpunkt „Neue Wege der Verflechtung von Natur- und Geisteswissenschaften“

-

344-379

Sechster Forschungsschwerpunkt „Messen und Verstehen der Welt durch die Wissenschaft“

- 344-347 3. Analyzing, Measuring and Forecasting Financial Risks by means of High-Frequency Data

- 347-350 4. Das menschliche Spiegelneuronensystem: Wie erfassen wir, was wirnicht messen können?

- 351-353 5. Neogeographie einer Digitalen Erde: Geo-Informatik als methodische Brücke in der interdisziplinären Naturgefahren-analyse (NEOHAZ)

- 353-356 6. Quantifizierung in Politik und Recht am Beispiel von Wirtschaftssanktionen

- 356-360 7. Europäischer Datenschutz und Datenaustausch in der genetischen Forschung: interdisziplinäre Bedingungen und internationale Implikationen

- 361-365 8. CAL²Lab – Erkundung der Rechtssprache in einer computer-gestützten Forschungsumgebung

- 365-368 9. „Working Numbers“: Science and Contemporary Politics

- 369-373 10. Thermischer Komfort und Schmerz – Untersuchungen zur Dynamikder Schmerz- und Komfortwahrnehmung

- 373-376 11. Charakterisierung von durchströmten Gefäßen und der Hämo-dynamik mittels modell- und simulationsbasierter Fluss-MRI (CFD-MRI): Validierung der Wandschubspannungsberechnung undAnwendung auf medizinisches Einsatzgebiet

- 377-378 12. Zählen und Erzählen. Spielräume und Korrelationen quantitativer und qualitativer Welterschließung im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Objekt und Methode

- 378-379 13. Metaphern und Modelle – Zur Übersetzung von Wissen in Verstehen

-

381-400

E. Anhang

-

381-384

I. Organe, Mitglieder und Institutionen

- 381 Vorstand und Geschäftsstelle

- 382 Personalrat

- 382 Union der deutschen Akademien der Wissenschaften

- 382 Vertreter der Akademie in Kommissionen der Union

- 382 Vertreter der Akademie in anderen wissenschaftlichen Institutionen

- 383-384 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- 385-407 Verzeichnis der Mitglieder

- 409-410 Akademiekolleg

-

381-384

I. Organe, Mitglieder und Institutionen

- 417-424 Personenregister

II. Wissenschaftliche Vorträge

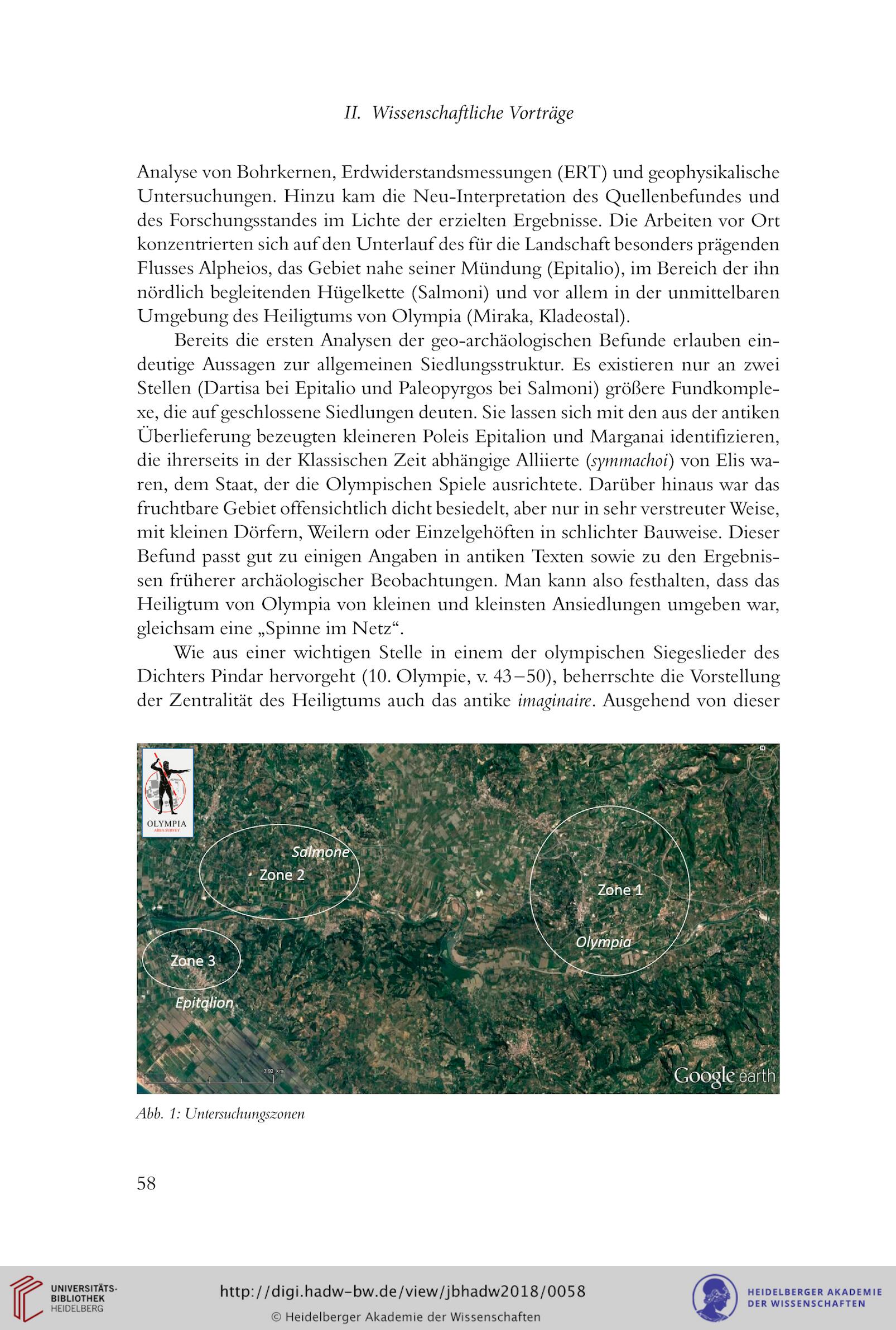

Analyse von Bohrkernen, Erdwiderstandsmessungen (ERT) und geophysikalische

Untersuchungen. Hinzu kam die Neu-Interpretation des Quellenbefundes und

des Forschungsstandes im Lichte der erzielten Ergebnisse. Die Arbeiten vor Ort

konzentrierten sich auf den Unterlauf des für die Landschaft besonders prägenden

Flusses Alpheios, das Gebiet nahe seiner Mündung (Epitalio), im Bereich der ihn

nördlich begleitenden Hügelkette (Salmoni) und vor allem in der unmittelbaren

Umgebung des Heiligtums von Olympia (Miraka, Kladeostal).

Bereits die ersten Analysen der geo-archäologischen Befunde erlauben ein-

deutige Aussagen zur allgemeinen Siedlungsstruktur. Es existieren nur an zwei

Stellen (Dartisa bei Epitalio und Paleopyrgos bei Salmoni) größere Fundkomple-

xe, die auf geschlossene Siedlungen deuten. Sie lassen sich mit den aus der antiken

Überlieferung bezeugten kleineren Poleis Epitalion und Marganai identifizieren,

die ihrerseits in der Klassischen Zeit abhängige Alliierte (symmachol) von Elis wa-

ren, dem Staat, der die Olympischen Spiele ausrichtete. Darüber hinaus war das

fruchtbare Gebiet offensichtlich dicht besiedelt, aber nur in sehr verstreuter Weise,

mit kleinen Dörfern, Weilern oder Einzelgehöften in schlichter Bauweise. Dieser

Befund passt gut zu einigen Angaben in antiken Texten sowie zu den Ergebnis-

sen früherer archäologischer Beobachtungen. Man kann also festhalten, dass das

Heiligtum von Olympia von kleinen und kleinsten Ansiedlungen umgeben war,

gleichsam eine „Spinne im Netz“.

Wie aus einer wichtigen Stelle in einem der olympischen Siegeslieder des

Dichters Pindar hervorgeht (10. Olympie, v. 43—50), beherrschte die Vorstellung

der Zentralität des Heiligtums auch das antike imaginaire. Ausgehend von dieser

Abb. 1: Untersuchungszonen

58

Analyse von Bohrkernen, Erdwiderstandsmessungen (ERT) und geophysikalische

Untersuchungen. Hinzu kam die Neu-Interpretation des Quellenbefundes und

des Forschungsstandes im Lichte der erzielten Ergebnisse. Die Arbeiten vor Ort

konzentrierten sich auf den Unterlauf des für die Landschaft besonders prägenden

Flusses Alpheios, das Gebiet nahe seiner Mündung (Epitalio), im Bereich der ihn

nördlich begleitenden Hügelkette (Salmoni) und vor allem in der unmittelbaren

Umgebung des Heiligtums von Olympia (Miraka, Kladeostal).

Bereits die ersten Analysen der geo-archäologischen Befunde erlauben ein-

deutige Aussagen zur allgemeinen Siedlungsstruktur. Es existieren nur an zwei

Stellen (Dartisa bei Epitalio und Paleopyrgos bei Salmoni) größere Fundkomple-

xe, die auf geschlossene Siedlungen deuten. Sie lassen sich mit den aus der antiken

Überlieferung bezeugten kleineren Poleis Epitalion und Marganai identifizieren,

die ihrerseits in der Klassischen Zeit abhängige Alliierte (symmachol) von Elis wa-

ren, dem Staat, der die Olympischen Spiele ausrichtete. Darüber hinaus war das

fruchtbare Gebiet offensichtlich dicht besiedelt, aber nur in sehr verstreuter Weise,

mit kleinen Dörfern, Weilern oder Einzelgehöften in schlichter Bauweise. Dieser

Befund passt gut zu einigen Angaben in antiken Texten sowie zu den Ergebnis-

sen früherer archäologischer Beobachtungen. Man kann also festhalten, dass das

Heiligtum von Olympia von kleinen und kleinsten Ansiedlungen umgeben war,

gleichsam eine „Spinne im Netz“.

Wie aus einer wichtigen Stelle in einem der olympischen Siegeslieder des

Dichters Pindar hervorgeht (10. Olympie, v. 43—50), beherrschte die Vorstellung

der Zentralität des Heiligtums auch das antike imaginaire. Ausgehend von dieser

Abb. 1: Untersuchungszonen

58