Heidelberger Akademie der Wissenschaften [Hrsg.]

Jahrbuch ... / Heidelberger Akademie der Wissenschaften: Jahrbuch 2011

— 2012

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.55657#0302

DOI Kapitel:

III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

DOI Kapitel:B. Das WIN-Kolleg

DOI Kapitel:3. Forschungsschwerpunkt „Der menschliche Lebenszyklus – Biologische, gesellschaftliche, kulturelle Aspekte“

DOI Kapitel:Der Mensch ist so alt wie seine Stammzellen

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.55657#0302

- Schmutztitel

- Titelblatt

- 5-9 Inhaltsübersicht

- 10 Vorstand und Verwaltung der Akademie

- 11 Personalrat der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- 11 Verein zur Förderung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften

- 11 Union der deutschen Akademien der Wissenschaften

- 11 Vertreter der Akademie in wissenschaftlichen Institutionen

- 12-31 Verzeichnis der Mitglieder

- 32 Tabula mortuorum

-

33-231

I. Das Geschäftsjahr 2011

- 33-66 Jahresfeier am 28. Mai 2011

-

67-134

Wissenschaftliche Sitzungen

-

67-70

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 21. Januar 2011

- 70-71 Sitzung der Math.-nat. Klasse am 21. Januar 2011

-

71-74

Gesamtsitzung am 22. Januar 2011

-

74-77

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 15. April 2011

-

78-84

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 15. April 2011

- 84-85 Gesamtsitzung am 16. April 2011

-

86-95

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 15. Juli 2011

-

96-98

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 15. Juli 2011

-

98-115

Gesamtsitzung am 16. Juli 2011

-

116-118

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 28. Oktober 2011

-

119-122

Sitzung der Math.-nat. Klasse am 28. Oktober 2011

-

122-126

Gesamtsitzung am 29. Oktober 2011

-

126-128

Öffentliche Gesamtsitzung in Konstanz am 10. Dezember 2011

-

67-70

Sitzung der Phil.-hist. Klasse am 21. Januar 2011

-

135-156

Veranstaltungen

-

157-202

Antrittsreden

-

203-231

Nachrufe

-

232-304

II. Die Forschungsvorhaben

- 232-235 Verzeichnis der Forschungsvorhaben und der Arbeitsstellenleiter

-

236-304

Tätigkeitsberichte

- 236-238 1. Goethe-Wörterbuch (Tübingen)

- 238-246 2. The Role of Culture in Early Expansions of Humans

- 246-249 3. Deutsche Inschriften des Mittelalters

- 249-255 4. Deutsches Rechtswörterbuch

- 255-257 5. Altfranzösisches etymologisches Wörterbuch/DEAF

- 257-259 6. Wörterbuch der altgaskognischen Urkundensprache/DAG

- 260-262 7. Melanchthon-Briefwechsel

- 263-265 8. Martin Bucers Deutsche Schriften

- 266-267 9. Evangelische Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts

- 267-269 10. Europa Humanistica

- 270-272 11. Epigraphische Datenbank römischer Inschriften

- 273-278 12. Edition literarischer Keilschrifttexte aus Assur

- 278-280 13. Buddhistische Steininschriften in Nord-China

- 281-282 14. Année Philologique

- 282-288 15. Felsbilder und Inschriften am Karakorum-Highway

- 288-292 16. Geschichte der südwestdeutschen Hofmusik im 18. Jahrhundert

- 292-295 17. Nietzsche-Kommentar (Freiburg)

- 295-297 18. Klöster im Hochmittelalter: Innovationslabore europäischer Lebensentwürfe und Ordnungsmodelle (Heidelberg/Eichstätt)

- 298-302 19. Der Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptens (Tübingen)

- 302-304 20. Kommentierung der Fragmente der griechischen Komödie (Freiburg)

-

305-365

III. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

- 305-315 A. Die Preisträger

- 316-362 B. Das WIN-Kolleg

-

363-365

C. Akademiekonferenzen für junge Wissenschaftler

- 366-378 Anhang

Das WIN-Kolleg

321

1.3. Mathematische Modellierung von Stammzellprozessen

Biologische Vorgänge wie z. B. Zellmigration, Zellzyklus, symmetrische und asym-

metrische Zellteilung und deren Veränderungen lassen sich mit Hilfe mathematischer

Methoden und Computersimulationen beschreiben. Diese Herangehensweise ver-

folgt zwei Ziele: Einerseits ermöglicht sie die Integration und Interpretation von

Daten, die zur Bearbeitung biologischer Hypothesen und zur Entwicklung von

Experimenten nötig sind. Andererseits bieten mathematische Modelle und deren

Simulation die Möglichkeit, das Verhalten der untersuchten biologischen Prozesse

vorherzusagen und zu extrapolieren, wie sich ein System unter anderen Bedingun-

gen verhält. Diese interaktive und iterative Verknüpfung von Modell und Experi-

ment nutzen wir, um wesentliche Mechanismen der Alterungsprozesse und der

Regeneration und Selbstorganisation von Stammzellsystemen herauszuarbeiten.

passage2

adipöse tissue

passage 1

CFU-F assay (2x)

CFU-F assay (2x)

CFU-F assay (2x)

clonal analysis

of differentiation

clonal analysis

of differentiation

clonal analysis

of differentiation

cells/well:

30

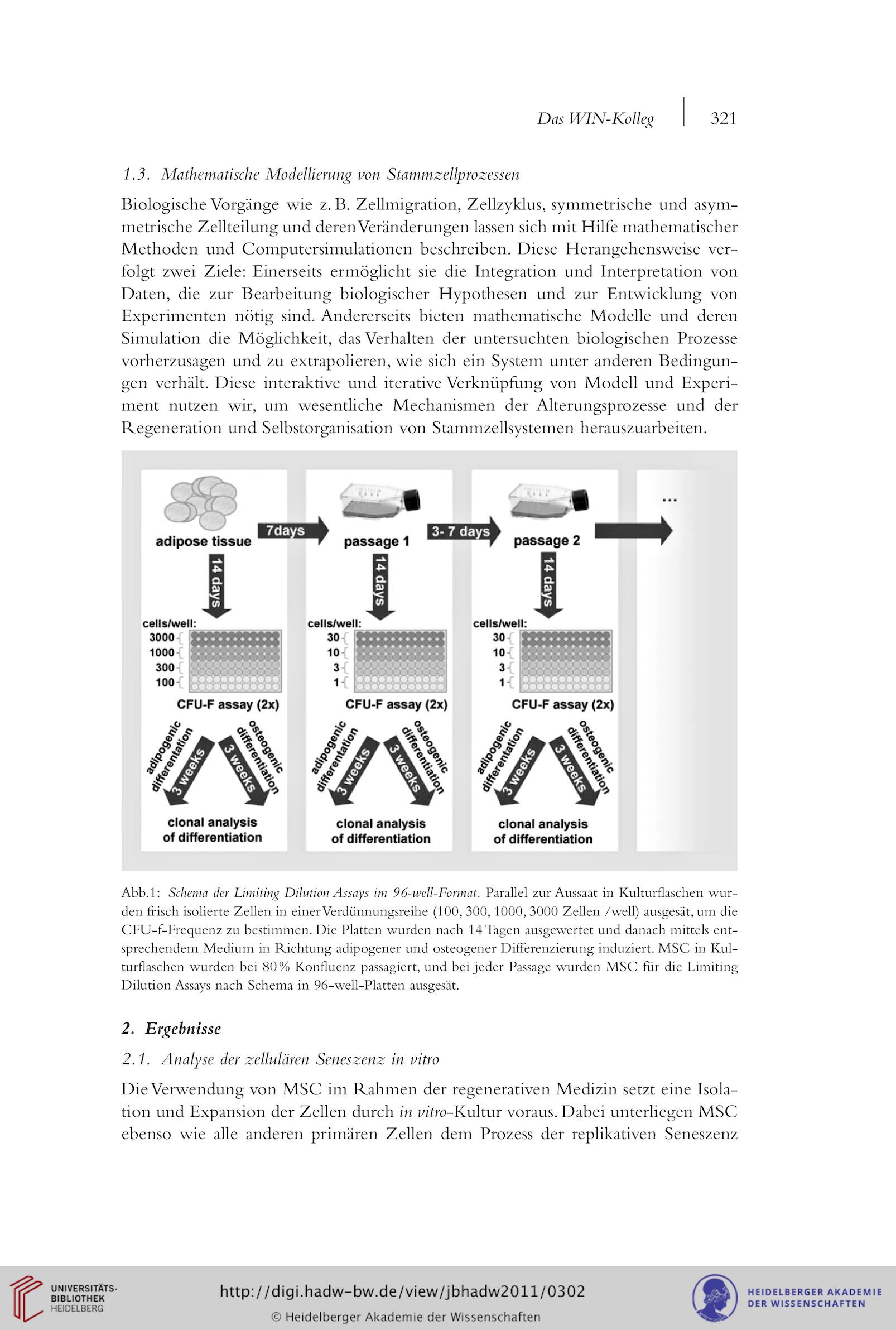

Abb.l: Scheina der Limiting Dilution Assays im 96-well-Format. Parallel zur Aussaat in Kulturflaschen wur-

den frisch isolierte Zellen in einer Verdünnungsreihe (100,300, 1000,3000 Zellen /well) ausgesät, uni die

CFU-f-Frequenz zu bestimmen. Die Platten wurden nach 14 Tagen ausgewertet und danach mittels ent-

sprechendem Medium in Richtung adipogener und osteogener Differenzierung induziert. MSC in Kul-

turflaschen wurden bei 80% Konfluenz passagiert, und bei jeder Passage wurden MSC für die Limiting

Dilution Assays nach Schema in 96-well-Platten ausgesät.

2. Ergebnisse

2.1. Analyse der zellulären Seneszenz in vitro

Die Verwendung von MSC im Rahmen der regenerativen Medizin setzt eine Isola-

tion und Expansion der Zellen durch in wtro-Kultur voraus. Dabei unterliegen MSC

ebenso wie alle anderen primären Zellen dem Prozess der replikativen Seneszenz

321

1.3. Mathematische Modellierung von Stammzellprozessen

Biologische Vorgänge wie z. B. Zellmigration, Zellzyklus, symmetrische und asym-

metrische Zellteilung und deren Veränderungen lassen sich mit Hilfe mathematischer

Methoden und Computersimulationen beschreiben. Diese Herangehensweise ver-

folgt zwei Ziele: Einerseits ermöglicht sie die Integration und Interpretation von

Daten, die zur Bearbeitung biologischer Hypothesen und zur Entwicklung von

Experimenten nötig sind. Andererseits bieten mathematische Modelle und deren

Simulation die Möglichkeit, das Verhalten der untersuchten biologischen Prozesse

vorherzusagen und zu extrapolieren, wie sich ein System unter anderen Bedingun-

gen verhält. Diese interaktive und iterative Verknüpfung von Modell und Experi-

ment nutzen wir, um wesentliche Mechanismen der Alterungsprozesse und der

Regeneration und Selbstorganisation von Stammzellsystemen herauszuarbeiten.

passage2

adipöse tissue

passage 1

CFU-F assay (2x)

CFU-F assay (2x)

CFU-F assay (2x)

clonal analysis

of differentiation

clonal analysis

of differentiation

clonal analysis

of differentiation

cells/well:

30

Abb.l: Scheina der Limiting Dilution Assays im 96-well-Format. Parallel zur Aussaat in Kulturflaschen wur-

den frisch isolierte Zellen in einer Verdünnungsreihe (100,300, 1000,3000 Zellen /well) ausgesät, uni die

CFU-f-Frequenz zu bestimmen. Die Platten wurden nach 14 Tagen ausgewertet und danach mittels ent-

sprechendem Medium in Richtung adipogener und osteogener Differenzierung induziert. MSC in Kul-

turflaschen wurden bei 80% Konfluenz passagiert, und bei jeder Passage wurden MSC für die Limiting

Dilution Assays nach Schema in 96-well-Platten ausgesät.

2. Ergebnisse

2.1. Analyse der zellulären Seneszenz in vitro

Die Verwendung von MSC im Rahmen der regenerativen Medizin setzt eine Isola-

tion und Expansion der Zellen durch in wtro-Kultur voraus. Dabei unterliegen MSC

ebenso wie alle anderen primären Zellen dem Prozess der replikativen Seneszenz